Córdoba trabaja en la actualización de su Ley de Bosques y todas las lupas apuntan hacia los matorrales: ecosistemas biodiversos, que constituyen los remanentes de vegetación más extendidos en la provincia.

Por Fernando Gallará Bueno*

A casi 15 años de la sanción de la Ley de Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos (OTBN) de Córdoba, se espera que se concrete su tan esperada actualización. Controvertida desde sus orígenes, los debates en torno a sus definiciones, alcance y cumplimiento no han cesado desde entonces. Mientras que parte del sector agropecuario reclama la habilitación de tierras en zona roja, bajo la máxima categoría de protección, la comunidad científica alerta sobre la necesidad de aumentar la protección de los matorrales o arbustales nativos, que en el presente se encuentran categorizados dentro de la zona amarilla del mapa de OTBN.

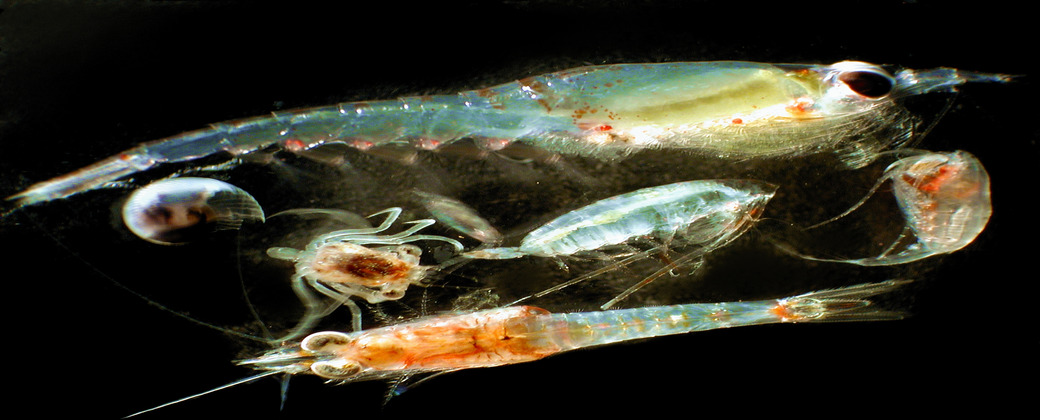

Los matorrales son ecosistemas forestales en los que predominan arbustos y otras plantas leñosas de baja estatura, que funcionan como una “guardería del bosque”, debido a que albergan en su interior numerosos ejemplares pequeños de árboles nativos. Su gran potencial reside, no sólo en su aptitud para la regeneración de los bosques, sino también en que son ecosistemas muy biodiversos y constituyen los remanentes de vegetación nativa más extendidos en el territorio cordobés.

De acuerdo al último estudio completo de la vegetación nativa de Córdoba publicado en el libro Hacia el ordenamiento territorial de la provincia de Córdoba: bases ambientales en 2019, el 51,8 por ciento de la vegetación nativa está conformado por matorrales con el potencial de regenerar bosques, un área casi seis veces mayor a la ocupada por los bosques mejor conservados, que es del 8,5 por ciento. Los matorrales son uno de los ecosistemas en mayor contacto con las poblaciones humanas, en particular en la zona baja de las sierras, que es hacia donde se expandió la frontera urbana en las últimas décadas.

Paradójicamente, “el arbustal está extinguido en el imaginario” de estas personas, expresa Cecilia Eynard, bióloga, magíster en Arquitectura del Paisaje y coautora del libro Cultivo de plantas nativas: propagación y viverismo de especies de Argentina Central. Los datos recabados durante 10 años en sus cursos y talleres sobre flora nativa son reveladores, ya que el 82 por ciento de las especies mencionadas por los asistentes correspondían a árboles y el porcentaje restante a otro tipo de plantas, representando en conjunto un repertorio muy acotado de especies (principalmente algarrobos, algunas otras especies de árboles y menos de una decena de arbustos). Esta falta de conocimiento refleja la fuerte desconexión que existe entre las personas y la naturaleza.

Eynard sostiene que la “confrontación física con el matorral” genera una sensación de impedimento, por lo que la “ocupación humana entra en conflicto directo con el lugar”. No ocurre lo mismo con el campesino, que convive con el bosque “con todos sus estratos”, aclara. Como consecuencia, el matorral (y por extensión el estrato arbustivo en general) es percibido de manera negativa y eliminado casi por completo. A esto se suma que un gran número de municipios cordobeses exige la “limpieza” de los lotes. Este proceso genera una retroalimentación negativa que contribuye al desconocimiento y la pérdida de estos ecosistemas. Resulta incomprensible esta lógica, que responde al deseo de muchas personas, de ir a vivir a las sierras para reproducir el mismo patrón de las ciudades de las que se escapa.

“El paisaje se reconfigura primero mentalmente, luego en el territorio”, asegura la magíster cordobesa. En este sentido, sostiene que es necesario sensibilizar a la población mediante iniciativas de comunicación y educación que rescaten la importancia del matorral y promuevan prácticas que demuestren que otra convivencia es posible. Como ejemplo, Eynard explica que fue una decisión estratégica incluir en su libro un amplio catálogo de especies, más allá de los árboles, ya que históricamente el cultivo se ha centrado en ellos.

Una oportunidad para no dejar pasar

Para Melisa Giorgis, doctora en Ciencias Biológicas e investigadora del Conicet, la Ley de OTBN “tiene una concepción estática” de los ecosistemas, lo que contribuyó a que los matorrales quedaran fuera de la máxima categoría de conservación. Si bien la categorización actual ofrece, al menos en teoría, cierta protección mediante la prohibición del desmonte y la habilitación de actividades de bajo impacto, en la práctica ha resultado ineficiente.

Lo demuestran la fuerte expansión de las urbanizaciones y la alta ocurrencia de incendios, especialmente en la zona baja del gradiente serrano, que es en donde más se concentran los matorrales. Giorgis añade: “Donde más vamos a ver grandes cambios en los próximos años es, justamente, en esos matorrales que están en la parte baja, sea porque se llenan de casas, o porque se llenan de (especies) exóticas”. En este sentido, es necesario que haya “una fuerte decisión política de conservar territorios como estos matorrales, que ya sabemos que están en fuerte tensión de cambio de uso de suelo”.

Según la investigadora cordobesa, “lo más importante es pensar más allá de lo que hoy vemos en el paisaje” y trabajar en una mejora sustancial de la Ley, que implique “un salto de calidad” en la definición de “zonas rojas en función de lo que queremos proteger y de lo que queremos restaurar”. Asimismo, Giorgis señala que es necesario abordar el paisaje desde una concepción integral en la que se contemplen “todo tipo de contribuciones de la naturaleza, desde agua hasta producción ganadera”, pensando la conservación, la restauración y el manejo de los ecosistemas “en función de lo que queremos del paisaje o lo que podemos tener del paisaje”.

La actualización de la Ley de Bosques es una excelente oportunidad para mejorar la protección de los matorrales, reconociendo su potencial para incrementar el área de bosques nativos. El conocimiento y las capacidades técnicas existen, solo resta saber si acompañará la voluntad política.

* Es estudiante de la Especialización en Comunicación, Gestión y Producción Cultural de la Ciencia y la Tecnología de la UNQ.