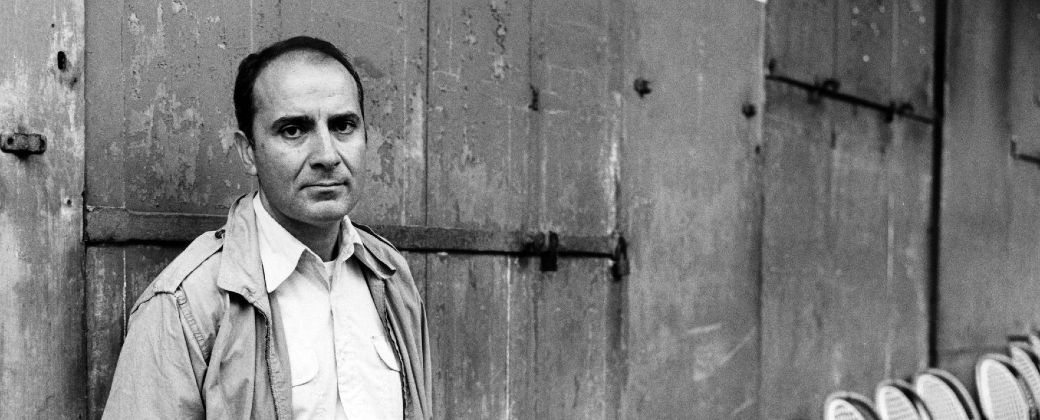

Bayer retoma el único registro existente, a partir de una crónica escrita en 1928 por el periodista José María Borrero, titulada “La Patagonia trágica”, en la cual encuentra un testimonio invaluable. Borrero, quien había participado de los hechos como portavoz del diario “La Verdad”, no solo relata los eventos relacionados con las huelgas, sino también el genocidio que, por las mismas causas, se llevaba a cabo contra las poblaciones originarias Selk’nam y Kawésqar.

A principios del siglo XX, la Patagonia era una región dominada por grandes estancieros, en su mayoría británicos, que explotaban a los trabajadores rurales en condiciones de servidumbre: jornadas laborales interminables, pagos en vales en lugar de dinero, falta de alojamiento digno y maltrato físico. La Federación Obrera Regional Argentina (FORA), de tendencia anarquista, comenzó a organizar a los trabajadores. Al principio, las protestas fueron pacíficas y lograron acuerdos con los estancieros. Sin embargo, el incumplimiento de estos pactos derivó en un nuevo estallido en 1921.

El entonces presidente Hipólito Yrigoyen, de la Unión Cívica Radical, envió al Ejército Argentino para controlar la situación. Al frente de la represión estaba el Teniente Coronel Héctor Benigno Varela, quien consideraba que los huelguistas representaban un peligro para el orden social. En una primera instancia, Varela negoció y logró una tregua con los manifestantes. Sin embargo, cuando los peones retomaron las protestas al ver que sus demandas no se cumplían, el Ejército optó por una solución violenta. Se llevó a cabo una brutal represión en la que más de 1.500 trabajadores fueron fusilados sin juicio previo en distintos puntos de Santa Cruz. A muchos de ellos se les prometió una rendición pacífica, pero fueron traicionados y asesinados. La matanza quedó silenciada durante años por la censura y el miedo. Con su obra Bayer reactivó la memoria desde la práctica de la historia y también preludió otro genocidio de dimensiones insospechadas hasta entonces, como lo fue el Proceso de Reorganización Nacional llevado adelante por la dictadura de Videla.

Por eso la destrucción de este símbolo ha sido ampliamente repudiada por la comunidad local. El Sindicato de trabajadores de vialidad expresó su enérgico rechazo, calificando el acto como un “innecesario atropello a la memoria sagrada de los trabajadores asesinados y sus descendientes” y publicó un comunicado en el que pidió “Perdón al pueblo santacruceño, al pueblo trabajador y a la memoria de nuestros mártires de la Patagonia trágica desde lo más profundo de nuestros corazones”. Y el intendente de Río Gallegos, Pablo Grasso aseguró que el monumento será restituido dentro del ejido de la ciudad. Diversos sectores políticos, sociales y culturales de todo el papis se sumaron al repudio, enfatizando la importancia de preservar los espacios que mantienen viva la memoria colectiva.

Tradicionalmente, la destrucción de monumentos ha simbolizado el fin de un régimen. Son imborrables las imágenes de la caída de las estatuas de Saddam Hussein en Bagdad, de Colón en Baltimore o de Stalin en Budapest. En un gesto que pretende ser similar, el gobierno nacional argentino cree estar marcando el cierre de una época y, al mismo tiempo, instaurando oficialmente una nueva narrativa: “la historia completa”. Esta operación mediática busca librar una batalla cultural despojando a los hechos históricos de su verdadera tragicidad.

Sin embargo, con una impericia inocultable, recupera doctrinas ya rechazadas tanto por la sociedad argentina como por la comunidad internacional, tales como las de la “guerra sucia” o la teoría de los “dos demonios”.

Lo particular de este caso es que el monumento destruido no representa al protagonista de la gesta histórica, sino a su narrador más suspicaz. Otra singularidad es que, en circunstancias similares, en Argentina no se había llegado al punto de la destrucción. Por ejemplo, en la vandalización de monumentos a Roca en distintos espacios públicos del país, o en los traslados de los de Colón en 2013/17 y Juana Azurduy en 2017, podían percibirse disputas en el plano simbólico, que no llegaban a la demolición y que dieron lugar a encendidos debates. Para algunos esa confrontación retórica representaba, en definitiva, un contexto de enfrentamiento hasta cierto punto tímido o tibio. Aunque otros pueden leer un pacto de reconocimiento del adversario político en un espacio democrático de confrontación.

El acto sufrido por el monumento de Bayer, en cambio, tiene en su registro audiovisual (risas, gritos de aliento por parte de los responsables) una singularidad tenebrosa. Mucho más si piensa que no es erróneo inscribir este hecho como parte de un ataque sistemático a la memoria y la historia pública. Efectivamente, se encadena con una agenda mediática oficial de carácter agresivo que incluye el desfinanciamiento de instituciones y programas dedicados a la memoria, ya incorporados por la sociedad argentina como parte del sentido colectivo de lo nacional. Tal vez el caso más significativo sea el del Espacio Memoria y Derechos Humanos ex ESMA (Museo Sitio de Memoria), cuyo estado de mantenimiento actual es deplorable y se encamina hacia el cese de sus actividades debido la falta de recursos.

La irrupción de los medios tecnológicos introduce la necesidad de adaptar las conceptualizaciones a las dinámicas semiológicas que ofrecen las plataformas de información actuales. En este contexto, la persecución ideológica, la coacción y el amedrentamiento no son prácticas aisladas, sino partes de un plan sistemático. Por lo tanto, es posible pensar que se trata de un gesto inequívoco de terrorismo de Estado de era digital, un concepto que deberemos reformular y adaptar a estos espacios. ¿Cómo caracterizar a un régimen político que promueve y ejecuta prácticas autocráticas, de carácter tecno-tiránico, impulsa cruzadas anti-populares en medio de procesos de represión de las manifestaciones públicas? ¿Cómo nombrar a un régimen político que pone sus recursos al servicio de la destrucción de los símbolos que representan a una parte de la población? ¿Que ejerce la amenaza y busca instalar el miedo promoviendo líneas de delación por los altoparlantes del transporte público? ¿Qué pensaríamos si mañana un gobierno decidiera borrar de la memoria colectiva un club de fútbol y todas sus insignias? ¿O si atacara los símbolos sagrados de una religión cualquiera? Ante el silencio, ¿por qué no habría de dar esos pasos totalitarios?

Pero la torpeza del gobierno se hace aún más manifiesta, al plantear (o impulsar) un conflicto a una escala que no le corresponde. En Argentina de 2025 no se está atravesando una revolución o una guerra civil que justifique la destrucción de un monumento; no se trata del fin de un régimen como en los casos antes mencionados, sino de una agresión deliberada contra una parte mayoritaria de la sociedad, que está siendo hostigada y a la que se pretende “desaparecer” nuevamente, junto a la memoria de sus referentes culturales. Además, el gobierno no parece percibir (o acaso lo busca) que muy por el contrario, ha dado inicio a una nueva fase en la lucha por la memoria, la verdad y la justicia. Esta situación, paradójicamente, reafirma la fortaleza y vigencia de esas luchas: si la evocación de Bayer fuera inofensiva, su busto seguiría en pie; si su legado fuera un capítulo cerrado, no habría necesidad de erradicarlo.

* Profesor de Filosofía y miembro del Observatorio de Prácticas Públicas de la Historia y Filosofía de la UNQ.