Especialistas repasan las causas, los actores que intervinieron y las consecuencias de este hecho histórico que todavía da que hablar.

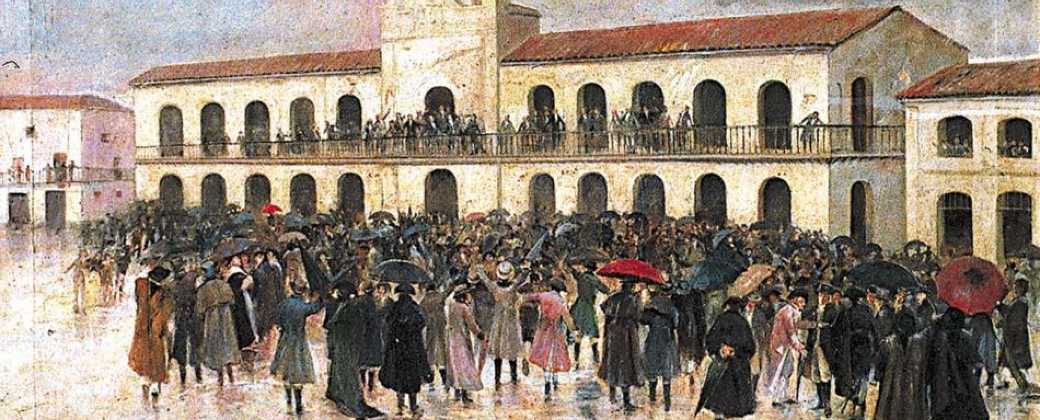

La Revolución de Mayo fue un acontecimiento trascendental en la historia argentina. De hecho, a pesar de que el país terminó de configurarse varias décadas después, este hito se estableció como el mito fundante de la Nación. Por eso, el 25 de mayo ocupa un lugar central en la cultura nacional y, entre otras cosas, se celebra cada año en todas las escuelas del país, desde el jardín hasta la secundaria. Sin embargo, su interpretación no es lineal y acabada, sino que fue y sigue siendo pensada desde diferentes perspectivas. Incluso, muchos planteos que se hicieron en el Cabildo hace más de 200 años todavía siguen vigentes en la actualidad. Bajo estas premisas, la Agencia de Noticias Científicas de la Universidad Nacional de Quilmes dialogó con Facundo Lafit y Judith Farberman para repasar las causas, los actores que intervinieron, y las consecuencias de esta gesta histórica.

Motivos de sobra

“La Revolución de Mayo no se puede entender como un hecho aislado, sino que es parte de un proceso mucho más general que no sólo abarca lo que era el Virreinato del Río de la Plata, sino a todas las colonias americanas. A su vez, también se inscribe en un proceso aún más amplio que incluye a España, que estaba atravesando un momento de grandes convulsiones desde la Revolución Norteamericana y el proceso abierto con la Revolución Francesa”, explica Lafit, docente y doctor en Historia de la Universidad Nacional de La Plata.

Los últimos años del período colonial fueron tensos porque se había acrecentado la desigualdad. En este sentido, no solo hubo levantamientos indígenas a fines del siglo XVIII para exigir mejores tratos, sino que también la parte criolla blanca de la sociedad reclamaba mayor autonomía comercial en relación a España. Además, la resistencia a las invasiones inglesas trastocó el equilibrio al interior del Virreinato porque fueron los criollos los que protagonizaron la expulsión de las tropas británicas.

“No son las invasiones inglesas en sí las que permiten explicar una de las causas de la Revolución, sino la herencia que dejan. Esto se debe a las milicias que se crearon para resistir a los invasores, que siguieron conformadas aun cuando los ingleses ya habían sido vencidos y se transformaron en escuelas de política. De hecho, el jefe del regimiento de Patricios fue Cornelio Saavedra, quien luego fue presidente de la primera junta de gobierno. Entonces, las invasiones generaron fuerzas que se militarizaron y politizaron, con jefes que tuvieron poder político como Liniers y Saavedra”, resalta Farberman, doctora en Historia y docente de la UNQ.

Con un virrey que había perdido legitimidad, los criollos y diversos sectores entendieron que tenían la capacidad de tomar las riendas del gobierno local para tener mayor autonomía. A su vez, estos hechos coincidieron con el vacío de poder que se generó en la península a partir de la captura de Fernando VII tras la invasión de Francia.

“Hay causas externas que son decisivas y las revoluciones de independencia se dan más o menos en el mismo momento en todas las capitales que son insurgentes. Esto tiene que ver con la crisis que se está dando en la metrópoli con la invasión napoleónica, la prisión del rey, la caída de la Junta Central de Sevilla y la conformación de un Consejo de Regencia en 1810 que tenía una legitimidad muy dudosa. Entonces, lo que en el Cabildo de Buenos Aires y en otros cabildos en fechas más o menos cercanas se discutió era si se le reconocía obediencia al Consejo de Regencia o si asumían la soberanía del rey mientras se encontrara preso”, subraya Farberman.

Actores y modelos en pugna

Aunque fue la élite criolla (que se estaba construyendo) la que participó de la Revolución con Saavedra y su regimiento de Patricios a la cabeza, las clases populares tuvieron un protagonismo muy importante. “La guerra revolucionaria tuvo una impronta plebeya muy fuerte y, aunque no participaron en las decisiones más importantes, defendieron sus intereses. Además, al conformar las tropas de los ejércitos, había una dependencia de estos sectores y, gracias a esa participación, fueron ganando diferentes derechos”, sostiene la docente de la UNQ, quien también es investigadora del Conicet.

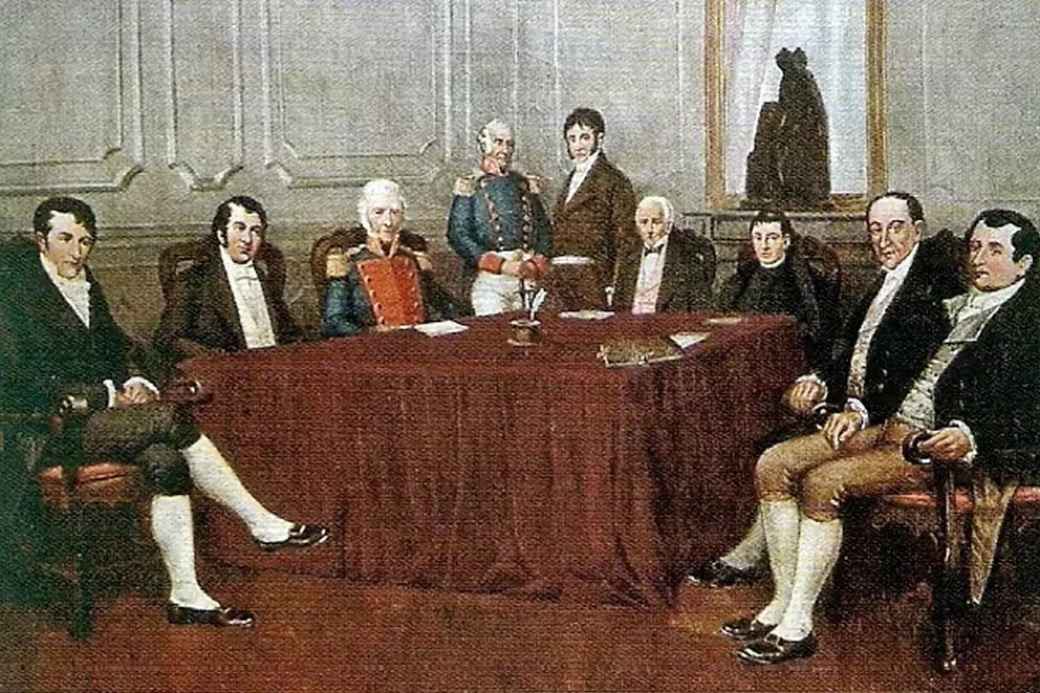

Al momento de las reuniones que desembocarían en la Revolución, por un lado se encontraban los realistas, y por otro los patriotas. Mientras que los primeros querían continuar con el vínculo de dependencia, los segundos querían independizarse. Sin embargo, no todos los que querían cortar los lazos con España pensaban igual, sino que existían diferencias en cómo llevar adelante el proceso. Mientras que la tendencia conservadora era expresada por Cornelio Saavedra, la revolucionaria era encabezada por Mariano Moreno.

“La principal diferencia tiene que ver con las formas de cómo llevar adelante esa revolución. El sector moderado no tiene la decisión de una ruptura total, sino que lo que busca es cuestionar los vínculos, pero manteniéndose dentro de la órbita del imperio hispánico. Por su lado, el programa del sector más radical tiene que ver no sólo con la idea de ruptura total, sino además cuestionar a fondo el orden existente y romper con privilegios que se arrastraban del antiguo régimen para construir una sociedad más igualitaria”, destaca Lafit.

Según Farberman, la historiografía coincide en que los dirigentes criollos que participaron de la Revolución no buscaban la independencia, sino la autonomía. “Querían formar una especie de confederación con un margen mayor de autonomía. Aunque había algunos más radicalizados que quizás querían la independencia inmediatamente, en el momento de la Revolución ese bando no era mayoritario. Una vez que Buenos Aires se convirtió en una capital insurgente, esa aspiración de autonomía no tenía ningún margen de realización y la necesidad de declarar la independencia fue encontrando cada vez más adeptos”.

Qué pasó después

Como hito fundante, la Revolución de Mayo tuvo consecuencias políticas, económicas, sociales y culturales que se manifestaron a corto, mediano y largo plazo. En primer lugar, afirma la investigadora del Conicet, “la Revolución implicó entrar en una guerra que fue muchísimo más larga de lo que sus actores quizás pensaban y que arrancó el 26 de mayo cuando se llevó la gesta al interior, al Alto Perú y al Paraguay”.

En segundo lugar, las consecuencias económicas fueron importantes porque las guerras consistían en tratar de que el ejército contrario no pudiera abastecerse en el terreno. Entonces, se saqueaban las unidades productivas y se quemaban las cosechas. Mientras que las economías provinciales por donde pasaba la guerra quedaban devastadas, Buenos Aires comenzó a reconstruirse en 1820 y prosperó más rápido que otras regiones.

A su vez, el reclutamiento masivo de gente en los ejércitos permitió que los sectores populares estén politizados y movilizados militarmente. Esta situación, que preocupaba a los sectores dominantes porque creían que era peligroso, recién fue ordenada por Juan Manuel de Rosas. “Tulio Halperin Donghi dice que Rosas, en alguna medida, es el hijo legítimo de la Revolución de Mayo. Él es el que logra disciplinar tanto a las élites como a la plebe y conseguir un orden. Además consigue una moderada prosperidad que se acelera luego de su caída”, destaca Farberman.

Los secretos del presente

Los grandes acontecimientos del pasado son los que permiten contextualizar y reflexionar sobre el presente. De hecho, no son pocas las personas que sostienen que los proyectos de país que se debaten en la actualidad son los que se disputaban en 1810. Aunque los sucesos y los actores nunca se repiten de forma lineal, sí tienen puntos de encuentro que permiten formar un tejido histórico.

“Estos acontecimientos que condensan tanto, que tienen tanta intensidad en términos políticos y que configuran los procesos que abren a partir de estas disputas entre distintos proyectos, siempre nos sirven para pensar la actualidad. La Revolución de Mayo tuvo como objetivo romper con un vínculo de dependencia y pensar la posibilidad de construir una nación soberana”, señala el docente de la UNLP.

Aunque con matices y nuevos escenarios, 214 años después, Argentina se sigue debatiendo entre dos modelos plasmados en la Revolución de Mayo: uno conservador, más ligado hacia los países centrales y el poder económico internacional, y otro que busca mayores grados de soberanía, igualdad y desarrollo nacional.