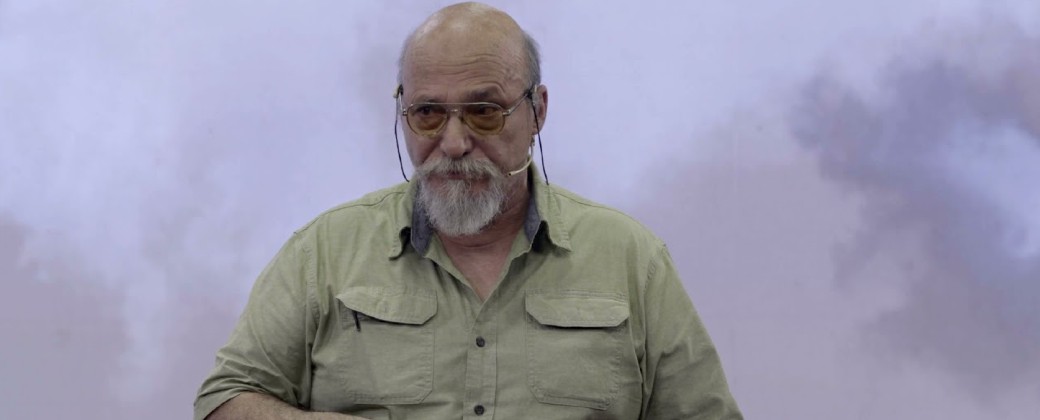

–¿Cómo es que un físico llegó a estudiar cómo se comportan las personas en momentos de tensión?

-Como muchos físicos que trabajan en cosas más o menos alejadas de la vida cotidiana quise hacer algo diferente. Siempre me interesó, por ejemplo, cómo prevenir terremotos o cómo prevenir catástrofes. En un momento me acercaron un trabajo sobre dinámica peatonal, que es como simular el comportamiento de los humanos. Era un modelo desarrollado en Alemania muy sencillo y en el que los humanos se pueden representar como cilindros flexibles con voluntad.

–¿Cómo sería eso?

-Como cilindros flexibles, pero no infinitamente blandos sino con voluntad para ir hacia algún lado. Tenía experiencia en el estudio de modelos por mis trabajos anteriores entonces tomé este asunto y me dediqué a estudiarlo y justo ocurrió lo de Cromañón.

-En una charla Tedx menciona que justo la noche del 30 de diciembre de 2004 su hijo no aparecía y temió lo peor.

-Había salido y no aparecía por ningún lado y era la noche de Cromañón. Finalmente, no le pasó nada. Hoy tiene 38 años, tiene dos hijos y es economista. Ese día, justo ese día, había mandado a publicar el primer cálculo que habíamos hecho en este asunto y eso fue un shock realmente.

-¿Y cómo continuó el trabajo?

-Tenía estudiantes que hacían conmigo sus trabajos finales o sus doctorados entonces comenzamos a aprovechar la evolución de la tecnología porque aparecieron las primeras filmaciones. Ese avance nos permitió estudiar todo de una manera más realista. Por ejemplo, en uno de los artículos que publicamos estudiamos las filmaciones de gente que se abalanzaba en ofertas.

-¿Ofertas de supermercados?

–En Suecia, la tienda Ikea tenía una oferta en la que los dos o tres primeros que llegaban se llevaban una silla gratis o algo por el estilo y la gente se había abalanzado, incluso hubo heridos. Ahí me di cuenta que estas tragedias no ocurren solo en Sudamérica. Era un prejuicio que tenía, que este tipo de tragedias ocurrían en partidos de futbol o eventos multitudinarios de Sudamérica, y me di cuenta que no es así.

-¿Cómo es que se puede modelar la voluntad de las personas?

–Nuestra hipótesis era que cuando se produce una situación de altísima tensión como la de Cromañón, por ejemplo, uno no para a pensar qué estrategia es mejor, sino que básicamente lo que quiere es salir del lugar donde está. Entonces se encamina usualmente hacia el lugar por el cual entró. En casos como este en donde hay humo no se pueden ver tampoco carteles indicadores. La gente se apiña y va a empujar si es necesario o va a pasar por encima del que se cayó. Y acá hay una disputa interesante que también la estudian los investigadores de las ciencias sociales. Me refiero a conceptos como el de “solidaridad”, que generalmente aparece en los papers de sociales.

-¿Cómo es esto?

-Se basan en entrevistas, cuando la situación de pánico ya pasó. Dentro del lugar y según nuestros cálculos, nada indica que esa solidaridad exista. La cuestión es salvarse. Después, claro, los que están afuera ayudan a los demás. Se observa con claridad en las corridas de toros de Pamplona, por ejemplo. La gente empieza a correr para llegar a la Plaza de Toros y hay que ir por un pasillo. Un año se produjo un hecho, una desinteligencia, que hizo que la gente se cayera y se comenzara a apilar en la entrada de la plaza. Se formó una pared humana. Los toros iban por el mismo lugar y, al llegar, pararon por un rato largo. No intentaron pasar inmediatamente. Después de un rato largo uno intenta pasar por encima, pero la mayoría de los heridos de ese evento fueron por aplastamiento y no por cornadas. La solidaridad aparece, pero una vez que uno lo racionaliza.

-¿Se pueden evitar este tipo de tragedias? ¿Hay algún aporte que se pueda hacer desde el conocimiento que generó?

–El problema se reduce básicamente a la presión generada por los humanos en la puerta. Se podría construir un local que sea todo puerta, eso sería viable en el caso de una construcción nueva porque es muy caro modificar lo que ya existe. Desde Cromañón, cada vez que voy a un lugar, me fijo como podría salir de ahí, que obstáculos debería atravesar en caso de que ocurra algo.

Recientemente desarrollamos un modelo de vestíbulos amortiguadores que reducen sensiblemente los riesgos de la evacuación. Se nos ocurrió como estrategia para aliviar la presión en la salida que es lo que hace que haya bloqueos. Habíamos hecho cálculos del efecto de poner obstáculos frente a la puerta y de usar múltiples salidas. Después de mucho trabajo y muchos artículos publicados se nos ocurrió esta idea. Con el vestíbulo veíamos en los modelos que las evacuaciones eran más rápidas y más seguras.

–¿Pudo llevar propuestas a alguna autoridad? ¿Alguien lo contactó?

-La verdad que no mucho. Me contactaron, pero no hicieron demasiado porque, cómo te decía, hacer las modificaciones es caro. Además, para hacer más investigaciones también se necesita plata. Una cosa interesante sería empezar a hacer experimentos. Necesitás tener un local grande, materiales para construir paredes y salidas, es muy complicado también simular la situación de pánico. En el presente, estamos estudiando cómo crear unos robots blanditos que puedan estar entre la gente y puedan generar movimientos que ayuden a la evacuación.

-Ahora está retirado. ¿Investiga algún otro tema?

-Ahora estoy empezando a trabajar en Economía física, en mediciones que se realizan en los mercados. Porque te hablan del mercado como una cosa, pero está compuesta por personas y sus interacciones se pueden modelar. Ahora estamos estudiando las variaciones de los precios.

–El denominador común es que en todo usted observa un modelo. Tiene la cabeza de un físico.

-Es que vengo de la astrofísica nuclear, es decir, explorar de dónde viene el oro, el titanio o cualquier otro metal pesado. Se pensaba que venían de una supernova, pero en realidad esto no alcanza para explicar la abundancia de estos elementos en el universo. Entonces estudiaba estrellas de neutrones y logramos justificar la formación de estos elementos a partir de colisiones entre ellas. Después de doctorarme fui a Estados Unidos, al Lawrence Berkeley Lab, en California. Ahí me preguntaron si me animaba a estudiar algo que no sabían si tenía mucho futuro. Era muy joven, muy osado y entonces dije que sí…

-¿Y de qué se trataba?

-Algo muy abstracto. Un núcleo atómico, un ente cuántico. Como tal es muy difícil de estudiar y en ese momento estaba en boga estudiar cierto tipo de proceso que se llaman colisiones nucleares a energías intermedias. Modelar cuánticamente hace muchos años era imposible y lo que decidimos hacer, basándonos en una sugerencia de otro porque así funciona la ciencia, fue simular el sistema cuántico con variables de la mecánica clásica. Entonces lo empezamos a usar para simular reacciones nucleares y tuvo bastante éxito; tanto que hasta nos lo quisieron robar y cosas así que a veces pasan en la ciencia.

–¿Luego volvió a Argentina?

-Volví en 1987, y me quedé en Exactas, luchando contra todo. Imaginate que hacía simulaciones con una PC común de escritorio y competía con supercomputadoras que estaban en Estados Unidos. Entonces trabajaba toda la noche y me despertaba cada tres o cuatro horas para ver cómo iba la cosa. Aproveché también los viajes y las invitaciones para poder avanzar en mi carrera.

-Se quedó en el país finalmente.

-Sí, básicamente, me quedé en la UBA. Una universidad que es muy prestigiosa a nivel mundial, un patrimonio que hay que cuidar.